说一件发生在十年前,至今让你难忘的事,看官们最先想到的没准是曾经在身边的她

2001年前后提出的“十五”计划中,我国开始提倡加快智能型交通的发展。到了“十二五”阶段,我国在《国家"十二五"科学和技术发展规划》中明确指出,加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术,推动产业应用。作为物联网的一环,车联网搭上了国家政策扶持的顺风车。

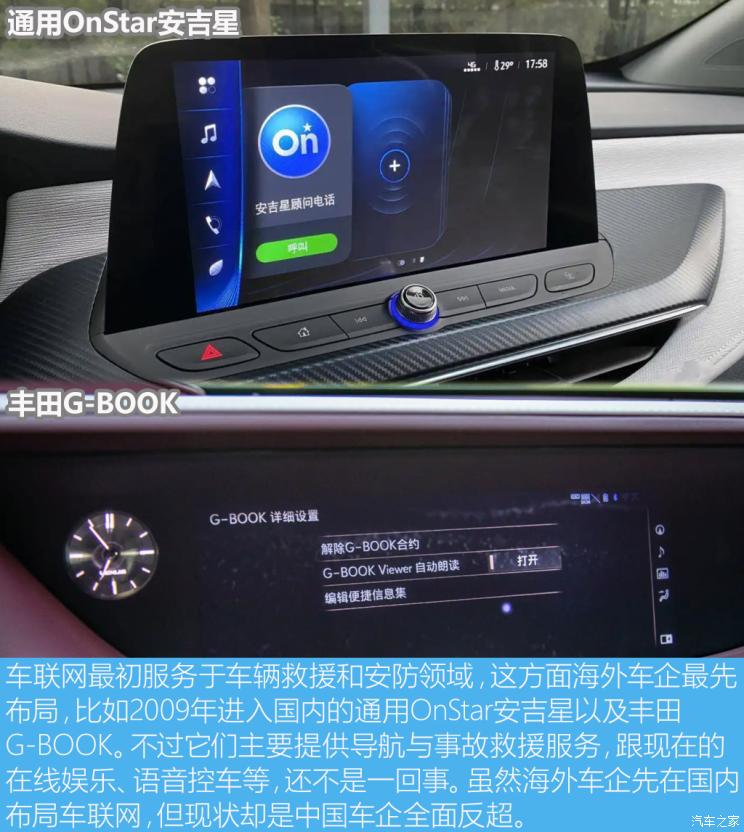

今天回看这些早期投放市场的智能车机系统,无论设计、画质还是功能体验,与现今的智能车机有着不小差距,但不可否认的是,它们的出现证明了车机可以有更丰富的功能,更将人机交互从按键旋钮引到了触控操作时代。

4G落地,大屏之后思整合(2013-2015年)

2012年之前,虽然有部分联网车机已经登陆市场,但提供这项配置的仍以顶配车型为主,主打性价比的版本甚至鲜有触屏上身。不过将时间轴移至“十二五”规划的末期,也就是2013至2015年间,中国品牌热销车型中,触控屏不再是稀罕物。

相较2G时代,3G网络满足了人们在线听歌不卡,多数情况下能流畅观看视频的需求。至于车联网的下一步,汽车圈和通讯界都在“等”,在等4G真正落地,也在等激发下一部动作的火花。

经历了从2G到3G的转变,人们更乐于接受高速网络,相比车机,4G在智能手机上的普及速度明显更快。一众手机导航、音乐、视频软件成了每个人的必备品,同时手机系统也有着上手门槛更低的优势,部分车企与科技公司开始思考“手机上车”。

相比在车机中嵌入导航、娱乐等在线应用,CarPlay搭建了手机生态上车的桥梁,软件使用体验得以保障,用户还无需为车机支付额外的流量费。不过CarPlay是苹果手机用户专享,想在系统中内嵌该功能也需要向苹果公司支付费用。

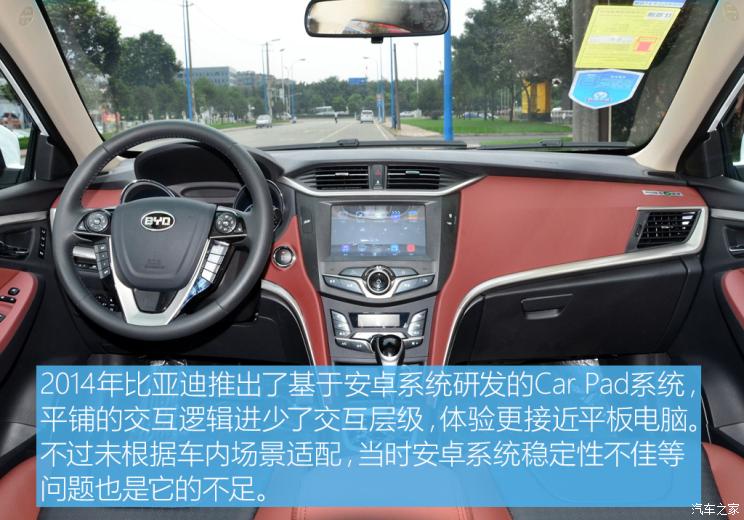

有人琢磨手机映射,有人思索采用手机逻辑的车机,比亚迪就属于后者。

从用户体验的角度看,2013-2014年间既有车企在安卓、WinCE等开源软件平台上建的车机系统,也有科技公司抱团取暖带来的后装车机硬件。可中控屏只是座舱体验的一部分,联网生态也不限于几个或十几个应用、造车、用户、数据等等。这些似乎都是智能座舱持续进化的必备品,新模式开始浮出水面。

手握QQ、微信等一众即时通讯和娱乐生态是腾讯的优势,不过最初它选择先从后装市场下手,牵手广汽、长安等中国车企则是后话。

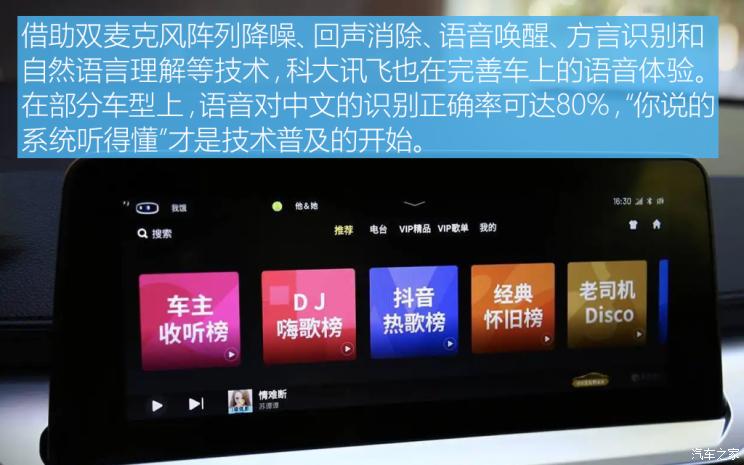

这几年,互联网公司开始涉足车联网与智能座舱,语音技术和汽车也有了更多交集。2014-2015年间,科大讯飞发布了第二代语音唤醒技术,简单说,就是“你好XX”的唤醒操作开始出现,相比按键式唤醒,语音唤醒让乘客体验语音系统成为了可能。

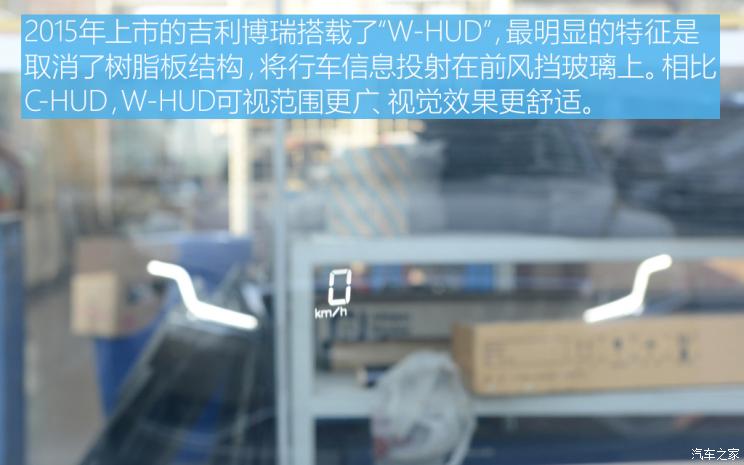

中国车企和科技公司陆续发力车联网,带来更友好的软件与交互体验之余,“新硬件”也出现在了中国品牌车型中,比如HUD。

美中不足的是,C-HUD画面可调范围有限,部分用户会遇到“找不到最佳观看姿势”的问题,也存在发生事故后造成二次伤害的隐患。

HUD抬头显示系统相当于从仪表盘内,“精简”出与行车关联度更强的信息呈现在驾驶员眼前,驾驶员不用低头就能读取车速、导航提示和发动机转速等信息。HUD系统不仅有助于提升行车安全性,从一定程度上说,也增加了车内交互“屏”的数量,为日后多屏信息联动埋下了伏笔。